Die Geschichte der modernen afrikanischen Steinskulptur in Simbabwe ist noch recht jung: In den späten 1950er Jahren fand Joram Mariga einen grünen Stein, war von seiner Farbe fasziniert und begann ihn zu bearbeiten. Der Direktor der Nationalgalerie Simbabwes, Frank McEwen, wurde auf ihn aufmerksam und erkannte das künstlerische Talent des jungen Mannes. Er ermunterte Mariga dazu, Workshops für Bildhauerei zu organisieren und wurde so gegen den Widerstand des weißen Establishments zum Geburtshelfer einer der wichtigsten neuen Kunstformen des 20. Jahrhunderts – der modernen Steinskulptur Simbabwes.

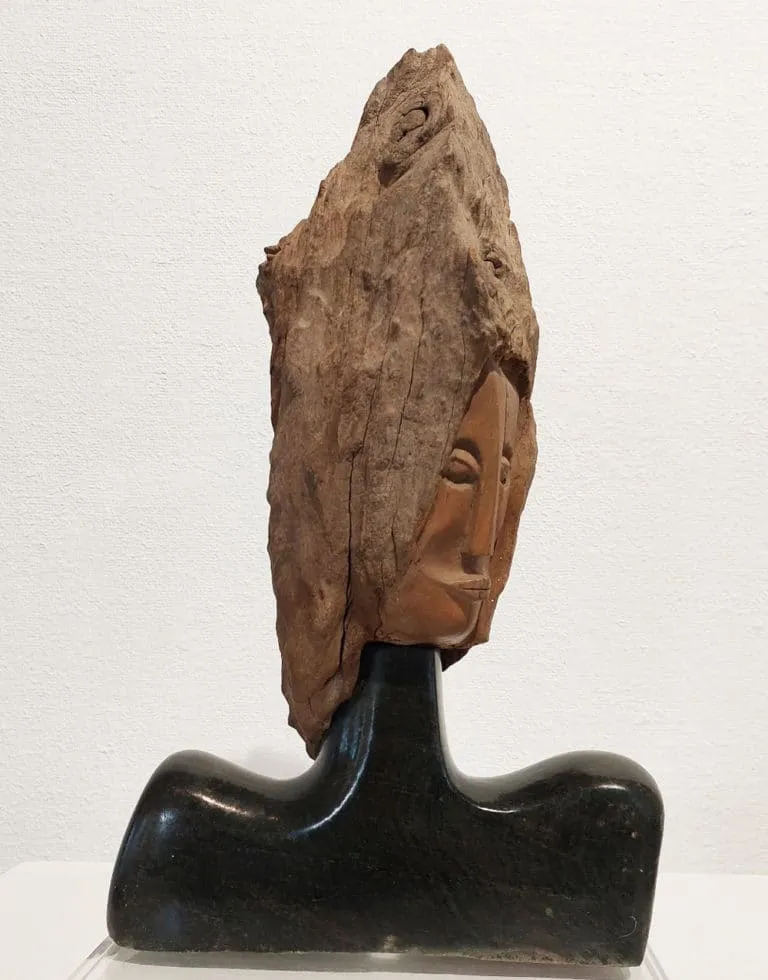

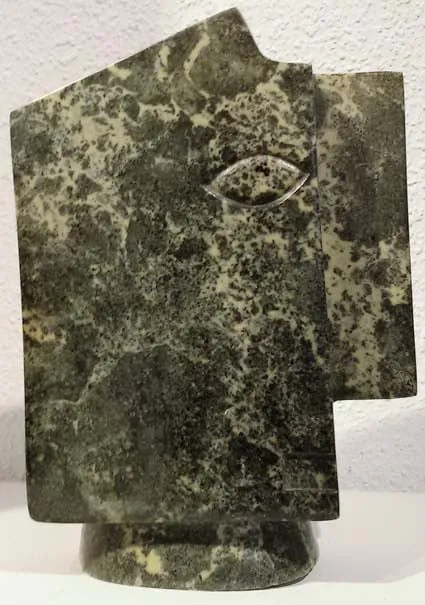

Simbabwe ist durchzogen von einer riesigen Gesteinsformation, bestehend aus dem harten Serpentinstein, der sehr widerstandsfähig und witterungsbeständig ist und in seiner härtesten Variante „Springstone“ heißt. Der „Springstone“ ist schwarz und wird von einem rötlich-braunen Mantel aus oxydiertem, erzhaltigem Gestein umgeben. Die Steine bieten den Bildhauern durch ihre unterschiedlichen Farben, die durch die darin enthaltenen Mineralien bestimmt werden, ein großes Gestaltungspotenzial.

Die Auswahl des richtigen Rohlings im Steinbruch dauert oft Stunden und ist für die Bildhauer von großer Bedeutung. Sie benutzen keinerlei elektrische Geräte und arbeiten ausschließlich mit Hammer und Meißel ohne jeden vorgefertigten Plan, ohne Zeichnung und ohne Modell. Die Inspiration kommt aus dem Stein selbst. Die Vorstellung, dass die Skulptur bereits in dem unbehauenen Stein angelegt und dass es die Aufgabe des Künstlers ist, die Skulptur zu erspüren und aus dem Stein zu befreien, ist nahezu allen simbabwischen Künstlern gemein. Um den charakteristischen Glanz des Steines zu erhalten, wird die fertige Skulptur erhitzt und in die Poren des Steines Wachs eingearbeitet, sodass der Stein nach der Politur so aussieht, als wäre er unter Wasser getaucht worden.

Die Bildhauer aus Simbabwe stellen ihre Arbeiten mittlerweile weltweit aus (u.a. im Musée d‘Art Moderne/Paris, Museum of Modern Art/New York, Musée Rodin/Paris, auf der Biennale/Venedig sowie auf den Weltausstellungen von Sevilla und Hannover). Bereits im Jahr 1980 sprach der Kunsthistoriker Thomas Hengstenberg in einem Beitrag für das ART Magazin sogar von einem „Glücksfall für die zeitgenössische Kunst“ (Art 11/1980).